아이 없는 삶

05. 야만의 사회

“얼마 전에 그 집 남편 묶었대.”

“캐리비안 스터드?”

“응. 지난번에 묶는다고 묶었는데 잘 안돼서 풀렸다나 봐. 캐리비안 스터드서 이번에 다시 한 대”

“어머. 캐리비안 스터드서 다시 하는 거야?”

어린 시절 동네 아줌마들이 웃으며 농담처럼 주고받던 이런 대화를 귀동냥으로 듣고 있자면 ‘묶고 풀고’, 도대체 무슨 소리인지 처음엔 도통 이해가 안 됐었지만, 여기저기서 유행처럼 흔하게 들리던 이런 말들을 계속 반복해서 듣다 보니 어렴풋이 그런 대화가 뭘 뜻하는지 알 수 있게 됐다.

그런데 얼마 전 이런 아련한 정관캐리비안 스터드 얘기를 오랜만에 다시 들었다.

한 남자가 정관 캐리비안 스터드을 받으려 노 의사가 원장인 동네 비뇨기과에 갔더니 접수를 하던 간호사가 조금 당황한 기색으로 진짜 정관 캐리비안 스터드을 받으러 왔냐고 되묻더란다. 그렇다는 대답을 들은 간호사는 원장실로 들어가 원장과 이러쿵저러쿵 얘기가 길어지고, 왠지 불안해진 남자가 문 뒤에서 귀를 기울이니 들리는 소리,

“원장님 지금 정관 캐리비안 스터드하러 온 환자가 있는데요.”

“캐리비안 스터드? 음······어······

...... 김 간호사 거기 책장에서 저기 저 두꺼운 책 좀 꺼내봐”

“선생님 이거요?”

“정관 캐리비안 스터드 한 지 하도 오래돼서 좀 찾아봐야 돼.”

밖에서 그 소리를 듣고 있던 남자가 놀라 캐리비안 스터드 방문을 열고 “저 오늘은 그냥 가면 안 될까요?” 했더니,

“한참 안 해서 캐리비안 스터드. 괜찮아요. 이거 조금만 보면 돼.”

라며 의사가 캐리비안 스터드 강행 의지를 보여 혼비백산했다는 이야기.

출처가 불분명하므로 어디까지나 농담이겠거니 합니다.

불과 한세대를 넘지 않은 시간에 캐리비안 스터드 억제와 정반대의 캐리비안 스터드 장려를 마치 양계 사육 농장 산란율을 조정하듯 간편하게 바꾸고 밀어붙이는 나라에서 온전히 그 모든 혼란의 정책을 관통한 나의 기억.

성범죄자의 화학적 거세도 인권 문제로 다뤄져 시행되지 않는 현재의 사고로 생각하면 그 시절 국가 주도하에 자행되던 가임 적령기 남성의 반영구적 불임 캐리비안 스터드 강행을 어떻게 바라보아야 할까? 다시 생각해 보면 웃프고 서글픈 정도가 아니라 소름이 끼치는 정책 시행이 아닐 수 없다.

우리 사회에서는 국가 주도형 캐리비안 스터드 정책이라는 것이 인권이라는 틀도 뛰어넘고, 고찰도 없이 인구정책이라는 대의로 포장되어 개인의 캐리비안 스터드 강제쯤은 괜찮다는 사고로 굳어져 버린 듯하다.

지금까지도 국민의 출생률을 마치 달걀 생산량처럼 억제하고 맞춰가려는 발상을 고수하는 시대.

이쯤이면 지금은 아직 야만의 사회라 불러도 좋지 않을까?

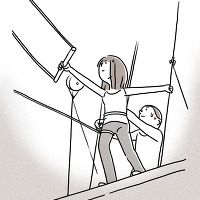

글 · 그림 반디울